生活在当下,情绪价值是不断被强调的一件事。我们希望自己的情绪需求被看见,它可以源自一张表情包,一个搞笑视频,或者是身边人的顺从,哪怕因此产生的快乐是片刻的。

但是,情绪价值的满足不能填补内心深处的匮乏,如果不走入人群,与外界建立连接,将离真实的生活越来越远。

今天的文章,学者刘擎和唐小兵将从情绪价值出发,探讨如何搭建公共生活。“有痛感比麻木好,完全无痛的生活是不值得过的。”

对谈|刘擎x唐小兵

01.

情绪价值为何流行?

看理想:今天的讨论主题是,情绪时代,公共对话如何可能?情绪价值这个词正在变得流行,想问二位老师,对这个词有什么样的看法?它近年来流行的原因是什么?

刘擎:字面意义上,以前的世界关注更多的是物质方面的交换和利益,现在,我们仍然要把精神世界和情感世界的需求和状态,换算成市场听得懂的语言。似乎情绪价值和物质价值叠加起来以后,还会有一个总价值。这样的表述本身,已经窄化或弱化了精神世界的活动。

同时,现在情绪价值更多指向是消极性的价值,比如,恋人之间讲的情绪价值是,你要让我舒服,不是说你让我精神饱满,让我成长,让我反思。

当下情绪价值的供求关系基本上是市场关系、交易关系,它是工具理性主导的。但是,情感精神应是更宽阔、更复杂的领域,不能够被划约为供求的交易关系。

情绪价值是我们这个时代精神现象的反应,我们用它来填补精神和情感上的匮乏。但它仍然是过去物质交换的延伸,所以这种补偿还会造成新的匮乏。

《东京沙拉碗》

唐小兵:我也在想今天这个时代为什么这么多人对情绪价值有这么强烈的渴求,一方面就是刚刚所谈的那一点,情绪价值能让人处于比较舒适的状态,而真正彼此促进的成长,可能恰恰要通过某种冒犯才能实现。

但我自己更感兴趣的问题,是情绪和情感的区别,或者说情绪价值和情感世界的区别。我们对情绪的渴求被放大了吗?还是说跟上世纪八九十年代没太大区别?

现在,我们每个人可以通过社交媒体把自己的情绪呈现出来,情绪间可能有一种非常强烈的传染性、弥漫性。当一个人没有建立起比较饱满的情感世界的时候,社交媒体的过度侵入,可能会导致一个人被碎片化的情绪不断纷扰,以至于处于极度不安的状态。

我们好像读了很多爱情心理学,但也没有更了解情感。情绪更多是流动的、模糊的、时刻变化的,而情感世界需要更加深层的历练、阅读、思考、行走。

如果一个人产生了某种情绪,但能通过各种方式对它进行转化,吸收沉淀,最后变成自己精神世界的一部分,原本负向的情绪可能就会成为有积极意义的部分。

刘擎:对,情绪是瞬间的,我现在不舒服,让我舒服就好了,你给我一个拥抱,一个表情包,但是情感世界是依附在意义结构里的。

一般来说,在更传统的古典的世界里,我们会将自己的情感世界和意义结构关联,去感受背后更大的精神世界。但是现在我们来不及做这些事情,我们需要在情绪出现的时候,最快地把它处理掉。

所有东西都是流沙,不能够汇聚为一个持久性的、有意义的、深厚的人格的部分。

02.

不是回归传统,而是重建

看理想:当下我们容易对过去的时代产生某种怀念,那时普通人的生活或许没有现在这么原子化,大家并不是不想要深厚的情感关系,而是它确实很难构建。对于如何能构建一个小小的、牢固的属于我们的共同体,你们的看法是怎样的?

刘擎:第一,对于过去时代更美好的说法,我是非常警觉的,它是后来者构造的幻觉,它只对一部分人而言是好时光,对大部分人来说,它都不是好时代。

现在更多的人能被看见,ta们的声音可以被表达,是一个重要的进步。当然,知识分子的言论也会成为众生喧哗当中的一员。

所以我们在思考传统的时候,不是要回归传统,而是要重建。有一些人文主义的精神和价值是值得保留的,但是不能以牺牲大多数人的发言权、教育权为代价。

在平等的状态中,依靠好的公共性的吸引力和感召力,来提升公共生活的品质,大家一起建设。

唐小兵:我写过一本《与民国相遇》的书,讲了民国的很多知识分子的故事。大概几年前,我和徐蓓有一场对谈,当时有人问了一个问题,他说,你们把民国的知识分子讲得那么好,但那个时候有很多人逃荒,是不是美化了那个时代?

徐蓓的回答特别好,徐蓓说,当我们把一个时代跟另外一个时代进行比较的时候,我们到底是比最坏还是比最好的部分?我们把今天的时代知识分子跟民国时代知识分子相比较,会发现那个时候知识分子的学术贡献很大,依然有先进性。

对我们的公共生活来说,有担当的、有责任感的文化精英主义基因,是可以被辩护的。

《觉醒年代》

刘擎:对,福柯说他的精神是道德上的平民主义和博学的精英主义的奇异结合。中国培养大学生在道德上要有平民主义的精神,要关心底层,在文化上,也要有这样的关怀。

但现在那种劣质的、荒谬的、错误的话语和思维方式大行其道,这是今天需要面对的严肃问题。可能在一个任何制度性的条件环境下,知识分子能担当的责任都是有限的,但是,我们是不是自己发挥了最大的作用,要有自我的追问。某种意义上,接续传统的精神表达是一种无力感。

人和人接触的全面性,人的情感结构的丰富性,是有新的余地和可能性的。现在重建人文主义的一个方式是重建部落性的公共社区。更广阔的公共生活,是需要小的群体社群的。在这样一种经验当中,你可以找到一起骑自行车的人,一起健身的人,一起观鸟的人。

我们没有办法解决宏大的问题,但每个人在身边做一点努力。比如,我们在课堂上跟同学探讨问题,同学也会挑战我们,不是像在匿名的网络上开始谩骂,而是跟你商议,大家要表达地非常克制、理性。这种讨论是不是也会塑造一种新的公共品格?

情感和精神世界的匮乏,需要从身边人和人的联系中寻找,你要在人间生活才能得到一种补偿和滋养。

唐小兵:我特别认同要在现实生活中开创一种人与人之间面对面的交流,这样带来的交流是可以往深处走的。

今天这个时代,社交媒体给我们一种感觉,好像跟全世界可以建立一个无缝对接的乌托邦,但其实这又是一种乌托邦的幻象,我们所产生的很多连接是弱连接,当你在现实生活中需要关怀,会发现能够帮助你的朋友很少。

所以,像阿伦特讲的一样,公共生活需要一个“圆桌”才能把我们放在一起,我们要看到彼此的语调、姿态、笑貌,这些能够具体感觉得到的部分,是虚拟的东西没有办法取代的。

《黄金时代》

人与人之间面对面的交往很重要。我想起知识分子聂华苓和殷海光的友情。

聂华苓在1950年代去了台湾,机缘巧合当上《自由中国》的杂志编辑,住宿被安排到松江路。当时殷海光也是《自由中国》有名的编辑,据说脾气很大。大家听说聂华苓要和殷海光当邻居,都认为她会受苦。

结果聂华苓搬过去,第二天早上发现家里收到一束玫瑰。殷海光喜欢种花。然后聂华苓就跟她母亲讲,我们不要害怕殷先生,爱花的人再坏也坏不到哪里去。后来,ta们成为很好的朋友,经常交谈。

包括聂华苓弟弟去世,她母亲大受打击,是殷海光陪伴她母亲散步散了好几个月,谈各种生死问题。其实殷海光在为聂华苓母亲做漫长的心理建设。

我想,有多少量级的朋友,不如有能深度交往的朋友重要。

刘擎:那一代人是可以有这样的交往的,但现在的年轻人已经很难有那种状态了。

ta们可能觉得生活负担和工作负担已经太满,不想再社交。所以为什么现在网络上的评论质量比较差,因为有想法的人已经不想跟这个世界打交道了。大家处于低电量、低气压的生活状态中。

现在的年轻人有一种冷感,比如大学课堂上很多学生是不发言的。有一部分年轻人就是很烦我们这些“老年人”,但ta们想要什么,还不太清楚。ta们只是希望老一辈人别管我,让我们自己待着。

但是自己一个人待着的生活,真的能回归自我吗?也许有人能通过书籍获得深厚的精神探索,但大部分人其实挺孤独的,而这种孤独并不能回到真正的本我。因为本真的自我需要和世界发生关联才能成长,心灵才能充盈。

连接可以是建立小的共同体,和同事也好,邻居也好。虽然我们有很多房间里的大象,但在各种角落里,通过持续的活动,我们可以建立人和人之间真正的联系和交往,由此发展出自我。

03.

有痛感比麻木好

看理想:在理想家年会的一场分享会上,陈嘉映老师给了一条建议,他说试着把自己锻炼得皮糙肉厚一点。想问问二位,你们怎么看待这句话?我们还需要精神偶像来引导人生吗?

刘擎:我跟他年龄接近一点,我大概有点感受。有些事在我和陈嘉映老师那个年代,根本不是事。

心理的承受力跟艰苦劳作有关,你的生活本身就需要一种"suffering"(承受)的能力。

当你几天没有肉吃,吃一顿肉是渴望很久的事情时,那你对生活中一些更细微的东西,就不会有辨别力,所以好多事都能接受。但这并不是一个社会好的状态。

《黄金时代》

我以前和卜正民(Timothy Brook)讨论过"suffering",承受、忍受,这个概念在中国和西方有怎样不同的脉络。

我的童年时代是70年代,那时的忍受能力是很强的,上学可以走一个小时的路,孩子们经常在田里打滚。

现在文明的、精致的生活,带来进步。但是另一方面,我们对个人边界的敏感性,会造成“娇惯的心灵”。

这个我觉得要分事情处理。比如性骚扰和侵犯问题需要严肃对待。但有些方面,比如一个同事向你提了意见,就觉得ta在贬低我,在这方面可以变得皮糙肉厚一点。

我认为最好的状态是既敏感又强健。你不能以牺牲感性,以对精神生活和艺术品的冷漠,来维持自己的内心安定。

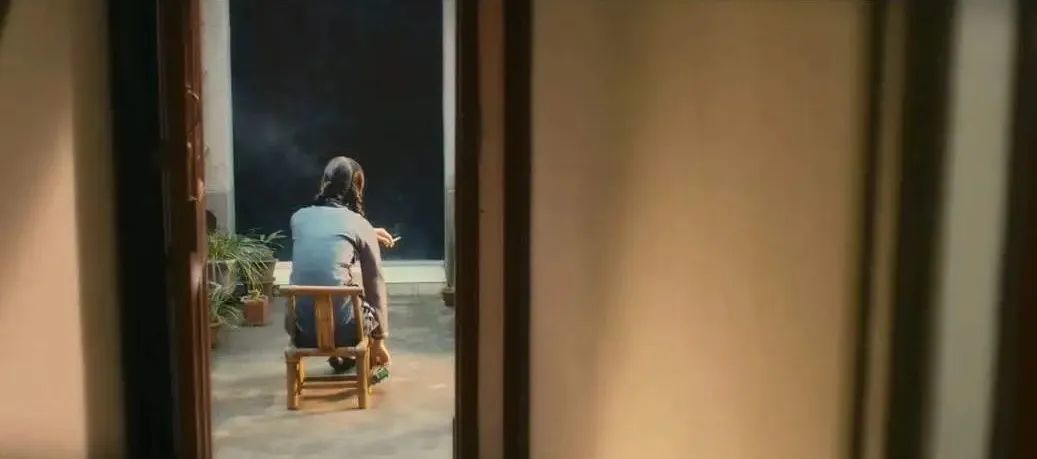

唐小兵:我想起一个例子。看过《十三邀》的朋友可能知道钟叔河先生。他年轻时本来是《新湖南报》的一个挺有名的编辑,事业蒸蒸日上,结果被打成右派,生活发生了巨大的改变。

他到社会上自谋生路,条件艰苦,不得不把最小的孩子送去孤儿院。等之后条件好点,费了很大的力气把孩子找回来。当时钟叔河在长沙以拉板车为生,后来刻钢板、做模型,靠这些工作持续了好几年的生活。

我印象很深的是,他在一篇文章里讲过一句话。他说要我死,我是不会死的,再怎么样,我要活下去。

《十三邀》钟叔河篇

今天这个时代,也有很多让人感到低气压的状况。这时历史的阅读和历史的记忆特别重要,因为你会看到那一代人,ta们同样面临很多艰辛,但靠着韧性和智慧在自己的时代存活了下来,还活出了自己的尊严。

人的生命是具有巨大的能量的。面对任何一个时代对我们的磨砺,只要不被它压垮,我们是可以进行某种沉淀转化的,最后就变得皮糙肉厚。

当然,我并不是要美化苦难,苦难本身是恶的存在,是需要反思的。但另一方面,没人能选择自己生活的时代,我们不可能选择只活在一个时代的上升曲线里。当我们恰巧碰到断崖式下跌时怎么办?

王鼎钧先生讲过一句话,他说“时代像筛子,筛得每一个人都流离失所,筛得少数人出类拔萃。”就看你怎么去面对这个时代,怎么去找到自己的空间和位置。

刘擎:还有一点值得思考的是,现在的年轻人经受的基础教育是一种近似苦役的磨练,但它到底增强了ta们的坚韧不拔,还是弱化了ta们的心灵能力?这是一个大问题。

这一代小孩不是都受苦吗?不停地做题、学习。这是我们这代人没有经受过的锤炼或煎熬。虽然我们在体力和食物上要疾苦得多,但这种特殊的疾苦是没有经受过的。

这种疾苦给他们奠定了一种心态,就是反复的做题都熬过来了,还有什么熬不过来?我不知道是不是要让心灵变得冷漠,才能坚守住。为什么我们受了这么苦,还是不够坚韧?这是值得思考的。

《过春天》

看理想:两位老师知道年轻人也在数字空间里哀悼和发疯吗?大家看到暖心的事情会自嘲“尸体暖暖的”。或者想发疯的时候发一些发疯文学、表情包,就会有人回复你,形成了像默契一样的东西。

刘擎:这可能是虚拟世界里的一种疗愈方式吧,我不敢下很大的判断。我认为这是一个不得以而为之。

我们用快餐的方式来娱乐,也用快餐的方式来自我疗愈,但是不是可以走向一种更深刻、更饱满的生活?当然有人可能觉得成本很高,风险很大,但成本最低的、最安全的一生会是一个很值得过的人生吗?

其实有些人在组织读书俱乐部、登山小组、观鸟小组、动物救助。这些事成本高一点,麻烦一点,但可能是另一种值得尝试和追求的疗愈方式。

唐小兵:在网络空间里对情绪价值的过度渴求,可能仍然反映了现实里公共生活的匮乏,包括友谊、情感、家庭、跟自然的接触。

我以前经常讲到苏州一家独立书店的朋友,举办了上千场免费的文化活动。虽然不赚钱,但在精神上获得了丰富的回馈。有时勇敢地踏出自己的舒适圈,让偶然性进来,尝试去做点小事情,长年累月,它带来的意义感会有长久的留存,不会转瞬即逝。

以真诚的方式活着,可能会付出比较大的成本,因为有些人不必以真诚面对,但是你总归会碰到也愿意以诚相待的人。如果你从来没把自己敞开过,一直包裹着自己,怕受到伤害,那你可能一辈子会活得非常原始化。

刘擎:如果说一句口号的话,就是勇敢一些,去触摸这个世界,甚至敢于冒险。有痛感比麻木好,完全无痛的生活是不值得过的。

*本文整理自看理想音频节目《回忆录里的20世纪中国》,有编辑删减,完整内容请移步"看理想"收听。

📖 🌊

音频编辑:小马

上一篇:没有了

下一篇:没有了